城市更新讓美好生活“有里也有面”

天津五大道小洋樓群里唯一一幢中式建筑——樘院俯瞰圖本文圖片均由受訪者提供

當前,我國城鎮化率已達67%,從快速增長期進入穩定發展期。城市發展的核心任務不再是大規模擴增量、“造新城”,而是通過城市更新對現有空間提質增效。黨的二十大報告中提出“實施城市更新行動”。今年5月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于持續推進城市更新行動的意見》,提出要堅持因地制宜、精準施策。7月,中央城市工作會議再次強調,“高質量開展城市更新”。

近年來,天津加快城市“新陳代謝”,從喚醒小洋樓,到守護城市文脈;從城市“微更新”提升民生溫度,到讓老舊小區有“面子”也有“里子”。在城市更新進程中,“讓群眾生活更舒適”的理念,融入城市規劃建設血脈中,體現在每一處更新細節中,讓城市更有顏值、有活力、有溫度。

——————————

天津五大道有著被稱為“萬國建筑群”的小洋樓,其中唯一一幢中式建筑——樘院,是一位“年長的新人”。

飛檐紅柱、青磚黛瓦間,咖啡與茶香交織。海棠花開,陽光灑在朱漆大門前,年輕人坐在院子里的中式圈椅上,品味醇香咖啡,青春面孔與古色古香的建筑相映成趣,為這片古老空間注入新的活力。

樘院夜景

這座位于天津市和平區大理道5號的建筑已有近百年歷史,它默默見證了世紀變遷:北洋政府時期這里是陸軍總長蔡成勛的祭祖祠堂,新中國成立后天津首個掛牌的急救站點設立于此。此后產權單位更迭,閑置達數十年。

一場城市更新的煥新之變,讓沉睡多年的大理道5號變得熱鬧非凡,樘院成為年輕人最喜愛的熱門打卡地之一。

近年來,天津立足城市文化資源稟賦優勢,啟動科技創新、產業煥新、城市更新,盤活存量、做優增量、提升質量。這場城市更新行動通過激活城市經濟增長新引擎,滿足人民對美好生活的期待,成為拉動內需、改善民生、培育新質生產力、推動城市內涵式發展的重要支點,其宗旨是“讓群眾生活更舒適”,讓城市更有顏值、有活力、有溫度。

喚醒沉睡的小洋樓

“北京四合院,天津小洋樓。”天津小洋樓承載著百年來中國文明走向全球化、多樣化的歷史足跡,蘊含豐富的歷史韻味和建筑魅力。

天津五大道首個步行商業街區“花園老街”商業聚落

兩年前,推開大理道5號關閉多年的大門時,馬濤看到的是一片破敗景象:主建筑屋頂常年漏雨,木質承重結構糟朽嚴重,一棵大樹擠壓著西南側承重墻,建筑面臨倒塌危險。

馬濤是天津城投集團資產管理公司經管事業部總經理,擺在他和團隊面前的任務緊迫又艱巨:盡快對文物本體進行搶救性修繕保護,同時也要最大程度釋放這處閑置資產獨特的文化價值、經濟和社會效益。

如何盤活洋樓資產、提升風貌建筑的歷史價值,為“沉睡”的小洋樓重新注入生命力,成為馬濤和團隊面臨的挑戰。

接手大理道5號后,他們決定廣泛引智,在全國范圍尋找適合的運營方,共同完成修繕、傳承和發展任務。

樘院的方案打動了馬濤團隊,“主理人對中國傳統建筑有深刻理解,對運營有一套獨特的理念。”馬濤說,一切都按照“修舊如舊”的原則進行,天津大學建筑設計院知名教授領銜設計修繕方案,“出手就是名家的手筆”。

修繕工程精益求精。地面采用故宮正殿的鋪磚工藝,主殿屋檐下的橫梁用的是當年留下的老物件。主理人專程到南方挑選定制17萬片瓦。收貨后發現品質不理想,又全部退掉重買。

2024年海棠花盛開時節,沉寂數十年的樘院正式對外開放。馬濤說,“開業第一年,不到9個月接待了70萬人。”2025年春節期間,這方小小庭院累計接待游客達20萬人次。

年輕人的到來為這里注入蓬勃的青春氣息。戲劇文化節、非遺展覽、搖滾唱片展等輪番上演。在馬濤看來,這是盤活風貌建筑的一個典范——“古建筑+新業態”產生化學反應,讓創意穿越時空,在歷史空間激發出新時代的文化創造力。

“目前我們運營15處小洋樓,總建筑面積4.6萬平方米。”馬濤說,這些建筑大多有百年歷史,每一棟都有獨特故事。

盤活這些小洋樓絕非易事,先要厘清產權,還需科學論證、招商審核、規范施工等一系列流程。“修繕歷史風貌建筑費用高,很多小洋樓的修繕費甚至高于重建費。”馬濤說,此外,此類建筑的修繕審批嚴、周期長,很多內部空間局促,使用功能受限,導致投資回收周期長、不確定性高。

盤活小洋樓遵循因地制宜、“一樓一策”的基本原則。不僅要把小洋樓“喚醒”,還要讓項目運營可持續,需要爭取多方力量共同支持。

團隊進行多維度創新探索,設立專業化資產管理平臺,整合分散資產,培育小洋樓全周期開放運營能力,提供盤活全鏈條服務;創新政企聯動,建立商戶、政府、企業三級響應機制,加快審批流程,吸引社會資本參與保護修繕與經營,努力在社會效益和經濟效益之間找到平衡點。目前已盤活的小洋樓年經營收入近3000萬元。

“盤活風貌建筑,其實就是守護城市文脈。”馬濤帶領年輕的團隊在政企之間搭建溝通橋梁,為洋樓盤活煥新進行頭腦風暴、出謀劃策。

五大道核心區域里,有一處院落同樣多年閑置失修,但這里樓體之間背靠背、互不連通,給整體盤活及業態引入帶來一定難度。

團隊設想,打造一個沒有圍墻的街區,貫穿兩條馬路,讓市民游客可以在洋樓間暢游。他們邀請規劃、建筑、旅游等部門開展聯建,在多方共同努力下,五大道首個步行商業街區——“花園老街”商業聚落亮相了。

適應當下年輕人的喜好和消費習慣,這里匯聚了青年文創咖啡、特色酒吧、餐廳等多元化綜合型業態,文化與商業融合,充分激活文旅市場活力、滿足消費需求,讓盤活后的新街區實現可持續發展。

和平區花園路5號是民族英雄吉鴻昌故居,如今成為天津市紅色教育基地。舊居里復原了書房、密室等歷史場景,推出沉浸式展演劇目《國魂》。整棟舊居成為穿越時空的舞臺,將吉鴻昌將軍的英雄事跡與舊居歷史場景融合再現。吉鴻昌故居“保護+活化”模式為天津紅色資源利用提供了范例。

讓城市歷史文脈“活起來、用起來”

在海河畔河西區柳林路上,有著70年歷史的天津市總工會第二工人療養院(以下簡稱“二療”)曾是天津市優秀工人代表休憩療養的場所,如今這里作為海河柳林設計之都城市更新項目的一幢標志性建筑,向市民開放。

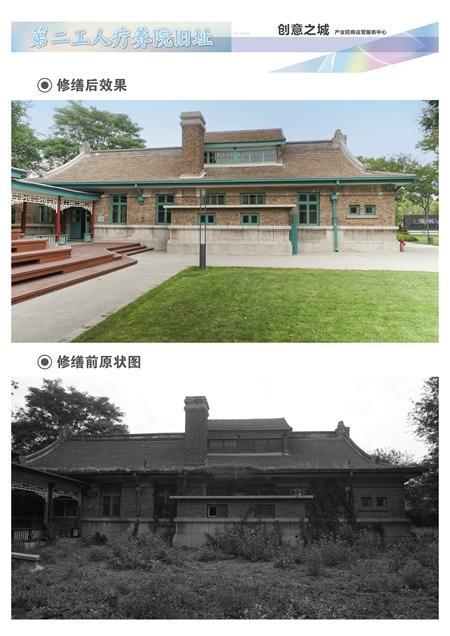

70年歷史的天津市總工會第二工人療養院修繕前后對比圖

“二療”重生,是城市更新中守護城市歷史文脈的一個縮影。“本著‘在保護中發展,在發展中保護’的原則,我們想盡可能把它恢復原貌。”天津城投集團城更公司產業科技部負責人周建超說,僅門窗配色的恢復,項目團隊就反復調試了16次。他們發現20世紀50年代流行的水磨石地面工藝非常精美,經過多次精心打磨與結晶處理,將地面完美復原。

為了讓“二療”真正“活起來、用起來”,團隊嘗試創新盤活路徑:與河西區政府簽訂20年使用協議,建立全方位工作機制;引入中關村智酷作為產業運營合伙人,借助其創新模式,吸引眾多優質產業服務資源集聚。

閑置多年的療養樓、食堂、洗衣房、治療樓等,經修繕盤活為辦公、論壇、商業、展覽等多種空間。今年夏天,柳林城市更新項目創意之城·箱遇BOX商街熱鬧開街,填補了區域內特色商業集群的空白。

相鄰的“三創”基地同步亮相,其前身承載著這座城市的特殊記憶。1973年,為應對城市供水危機,柳林分廠等13座井水廠應時而生,每日輸送22萬立方米水源,在那個“滴水貴如油”的年代守護著城市生命線。引灤入津工程竣工后,這些泵站逐漸沉寂。如今,3臺重達12噸的離心水泵與6棵歷經半世紀風雨的大樹,構成極具張力的工業圖景,成為記錄城市工業化進程的“活化石”。

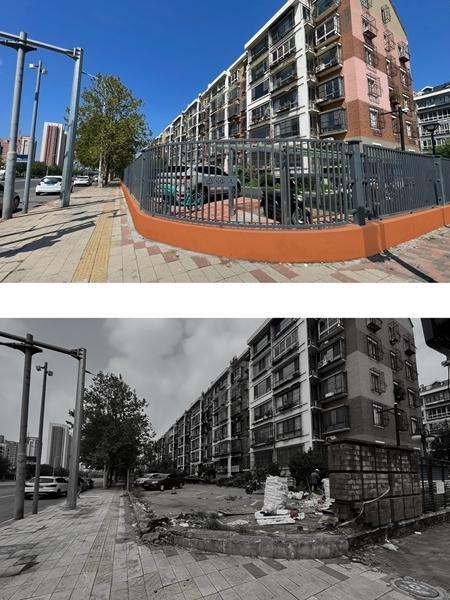

天津市柳林街道龍博花園小區圍墻修繕前后對比圖(上圖為修繕后)

為完整保存這一工業記憶,項目團隊采用雙層工字鋼防砸棚保護與水鉆精準開孔技術,讓這些斑駁的“鋼鐵巨匠”重生為泵站文化展廳的“鎮館之寶”。

為保護6棵古樹,團隊下足了功夫。他們借助BIM技術模擬樹冠與建筑布局,通過“吊裝挪移+人工撬運”精細操作,實現“院中有樹,樹覆屋頂”的獨特景觀。

城市更新不僅是民生工程,還需要產業支撐。柳林城市更新項目打造以數字經濟和科技創新為引領的“1+4+6+N”產業體系,與附近多所高校合作,共同探索產、學、研、用、居深度融合的“產城融合”發展模式。

用“織補功夫”為城市“微更新”

在天津另一端的耀華城市更新項目中,改造者探索開展城市更新領域的創新實驗——城市“微更新”。

由于歷史原因,城市繁華商業區和成熟居民區之間,可能會有一些零散土地被閑置,時間長了有的變成荒地。這些地塊如同城市發展藍圖上的“破洞”,給城市管理帶來不小的困難。天津城投集團海河建投公司副總經理于大明說,他們要做的,就是“像織補一樣,把城市里這些‘破洞’一點點補上”。

于大明解釋,不同于傳統的大拆大建,“微更新”瞄準那些占地面積幾千到1萬平方米左右的小地塊。它們散落在中心城區,雖地理位置優越,卻因體量小、規劃落地難度大而長期閑置。

為此,這支“微更新”團隊提出“城市織補”理念,旨在激活原本低效零散的地塊資源,“我們堅持傳承保護與有機更新并重、提高片區顏值與改善人居環境并重、補齊公共服務短板與提升產業能級并重。”于大明團隊深知,把好事辦好,需要用“繡花功夫”對待每一件小事,“政府、市場、企業、市民形成合力,共同參與社區治理,才能激發全社會活力”。

團隊創新運用“政府主導+企業運作+居民參與”模式,改造前開展多輪入戶調研,將居民關切的問題納入改造清單,問需于民。

立興里小區居民反映最集中的問題,包括樓體保溫性能差、長年冬冷夏熱,小區停車位雜亂,周邊用地常年閑置等。改造團隊對癥下藥,針對這些社區“老毛病”展開“針灸式”改造。

外墻保溫改造是此次區域煥新的重中之重。去年,改造人員為小區樓體外墻涂上抗裂砂漿、加裝防火保溫材料,更換了樓外供暖管道保溫層,趕在入冬前全部完工。藏在仿紅磚飾面下的石墨烯保溫層,如同為這些幾十年的老房子加蓋了一層“棉被”。改造后的第一個冬天,小區居民真切感受到了民生溫度。有居民說,以前冬天“在家看電視都得穿著棉襖”,如今室溫實測提升了8℃到10℃。

“推窗見綠、出門入園”的美好愿景在這里成為現實。立興里東側5000多平方米的閑置地塊,如今變身“口袋公園”,成為周圍居民休閑游憩的好去處。公園里保留了原生古樹、新植入慢行系統、規劃出全齡活動區,打造兼具生態功能與人文關懷的公共空間。

值得一提的是,改造者特意在這里打造了一塊摔跤場地。于大明說,他們在調研中了解到,這里原本就是紅橋區非遺項目“中國式摔跤”的民間聚集地,“城市更新要因地制宜,要‘顏值’也要‘溫度’,從老百姓的實際需求出發,城市‘織補’才能真正凝聚人心”。

中青報·中青網記者 胡春艷來源:中國青年報

2025年10月14日 03版